Bericht eines bewegenden Abends voller Musik, Geschichte und Widerstand

Schon beim Eintreten war spürbar: Dieser Abend wird etwas Besonderes. Am 14. Oktober war der Saal im Port 25 so voll, dass die Stuhlreihen nicht mehr ausreichten und kurzfristig zusätzliche – teils improvisierte – Sitzgelegenheiten herangeschafft werden mussten. Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kamen zusammen, um den Gästen aus Namibia zuzuhören – bei einer Veranstaltung, die Vortrag und Chormusik auf einzigartige Weise verband.

Für den Chor „Bridge Walkers“ aus Windhoek war es der Abschluss ihrer Deutschlandtour. Ihre Heimat, Katutura, ein Stadtteil Windhoeks, entstand während der Apartheid unter südafrikanischer Herrschaft. Hier wurden Vertriebene vom Apartheidsystem zwangsumgesiedelt und sie nannten die neue Heimat Katutura in Otjiherero, was bedeutet: „Der Ort, an dem wir nicht leben wollen“. Mit ihrer Musik unter dem Motto „Bringing Namibia to you“ sorgten die „Bridge Walkers“ für einen musikalisch-emotionalen Einstieg, Zwischentöne und einen Ausklang. Oder um es mit den Worten des Chorleiters zu sagen: „Sit back, relax and enjoy!“ Die Vielfalt Namibias zeigten sie auch dadurch, dass sie Lieder in verschiedenen lokalen Sprachen präsentierten, die das Publikum tief berührten.

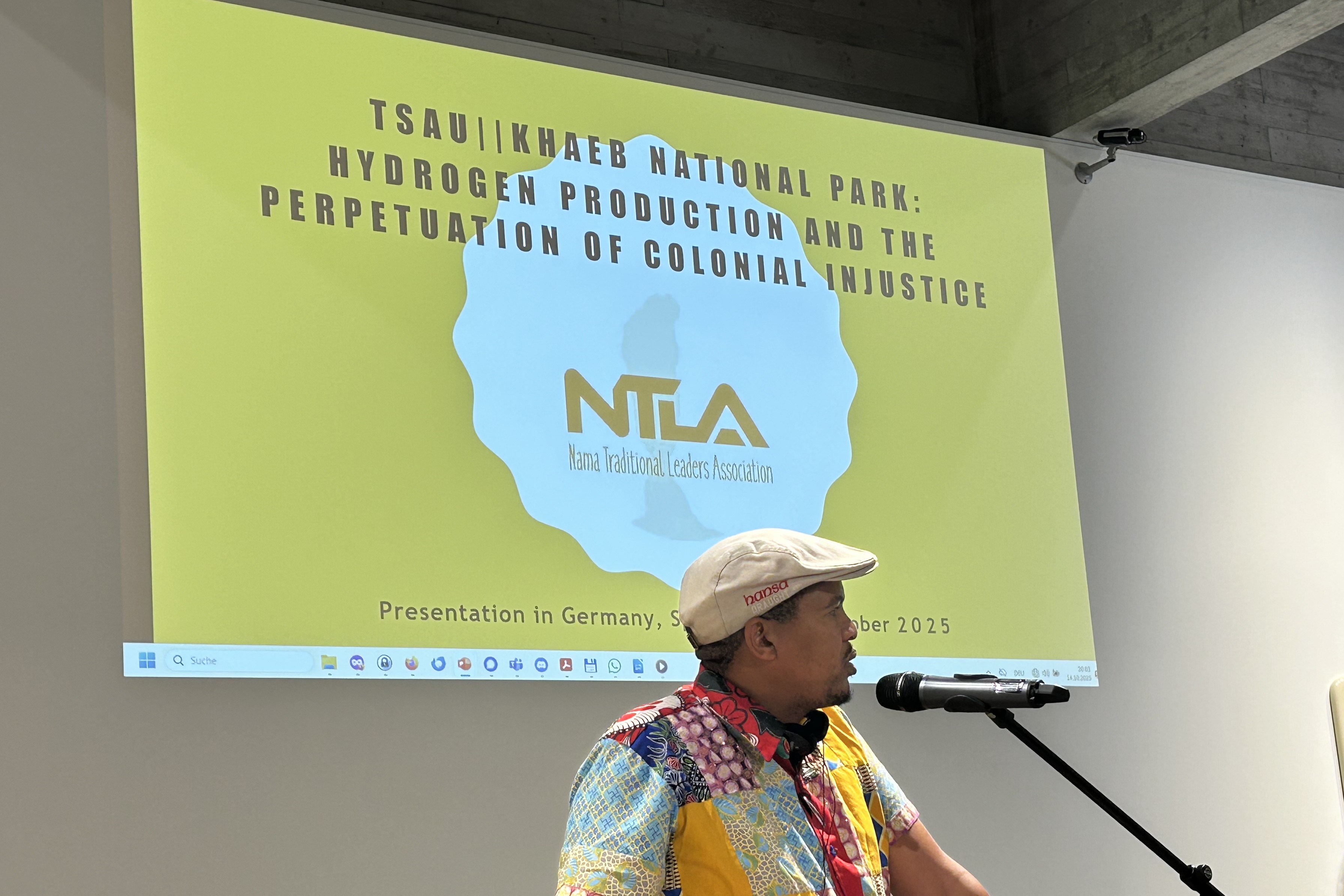

Gleichzeitig machte die attac-Speakers-Tour „Grüner Wasserstoff – Ein neues Kapitel deutscher Kolonialgeschichte?“ auf ihrer vorletzten Station in Mannheim auf ein geplantes Wasserstoff-Projekt in Süd-Namibia aufmerksam, an dem Deutschland beteiligt ist. Tjipura Tjipura, Aktivist des Economic and Social Justice Trust, konnte aufgrund eines abgelehnten Visumsantrages nicht persönlich anwesend sein, war aber über eine Videobotschaft präsent. Darin warnte er vor den sozialen und ökologischen Folgen des Projekts: vom großflächigen Eingriff in das sensible Ökosystem des Tsau//Kaeb-Nationalparks, über die drohende massive Verschuldung des namibischen Staates, bis hin zur Festschreibung kolonialer Wirtschaftsstrukturen und fehlender Konsultation lokaler Gemeinschaften.

Zum Abschluss sprach Paul Thomas, Sprecher der Nama Traditional Leaders Association. Mit ruhiger, eindringlicher Stimme berichtete er von den bis heute spürbaren Folgen des deutschen Kolonialismus und des Völkermordes an den Nama und OvaHerero. Er machte deutlich, dass das Wasserstoffprojekt auf Land geplant ist, das den Nama während des Genozids (1904–1908) geraubt wurde. Zudem ist die Küste vor Shark Island bedroht, einer Halbinsel vor Lüderitz, die einst als Konzentrationslager diente und für die Nama und OvaHerero große historische und spirituelle Bedeutung hat. Anstatt diese Küste, an der sich zahlreiche Massengräber befinden, als würdigen Gedenkort zu gestalten, soll sie für den Hafenausbau weichen, um grünen Wasserstoff nach Deutschland verschiffen zu können. Paul Thomas kritisierte auch das zwischen Deutschland und Namibia ausgehandelte „Versöhnungsabkommen“: Die betroffenen Gemeinschaften waren von den Verhandlungen ausgeschlossen, und die Bundesregierung weigert sich bislang, den Völkermord vollumfänglich anzuerkennen oder Reparationen zu leisten.

Die Kombination aus gesungenen und gesprochenen Worten schuf an diesem Abend einen Raum, der zum Nachdenken, Mitfühlen und Mitschwingen einlud. Am Ende blieb vor allem eines: das Gefühl, dass diese Stimmen weiterklingen.

**********************************************************

Hintergrund

Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom AK Kolonialgeschichte Mannheim, Voices for Africa sowie den Organisator:innen der Speakers-Tour (attac Deutschland in Zusammenarbeit mit medico International, Powershift, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Werkstatt Ökonomie / KASA) organisiert. Ziel war es, Stimmen aus Namibia in die deutsche Debatte um Klimagerechtigkeit, wirtschaftliche Verantwortung und koloniale Kontinuitäten einzubringen – und Begegnungen zu schaffen, die aufhorchen lassen.